|

| (Foto Ángel Manso/La Voz de Galicia) |

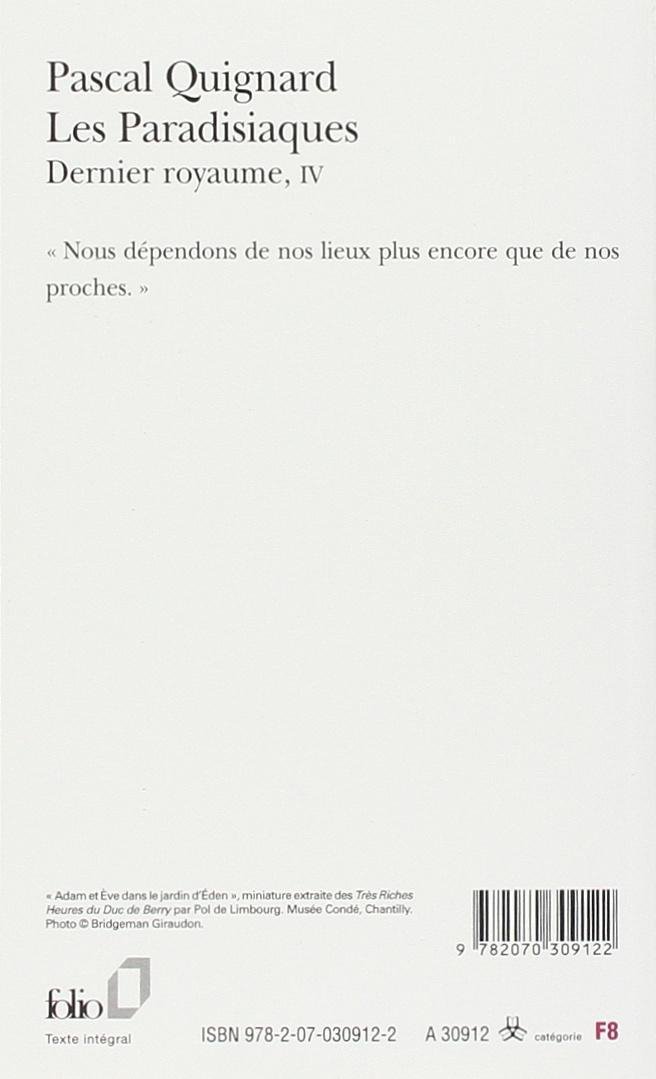

Entras en una librería. Como tú, hay varias personas más mirando las mesas de novedades. Todos, más o menos, hacen lo mismo: deambulan parándose aquí y allá cuando un libro les llama la atención, quizás porque conocen a su autor, les suena el título o, simplemente, porque la cubierta les ha parecido atractiva. El siguiente paso es cogerlo y leer el texto de solapa -hoy en día, más bien "texto de contra", porque la mayoría de editores ha optado por ubicar ahí los textos explicativos acerca del contenido, dejando para la solapa, si la hay, la biografía del autor- y sólo si este último les ha interesado lo suficiente se deciden a hojearlo. Con pocas variaciones, éste es el camino por el que el futuro lector accede al libro. Queda claro que el texto de solapa es importantísimo, una pieza clave no sólo de la mercadotecnia editorial, sino ante todo de la comunicación entre el editor y el lector. Pero ¡qué pocos textos de solapa cumplen bien su cometido! Los hay largos y enrevesados, cuya lectura deja exhausto y hace que sólo los más osados persistan en el empeño de leer la obra; otros, por el contrario, tan lacónicos que le dejan a uno sin saber de qué va el libro. Otros más -no es tan frecuente en el ámbito hispano, pero sí en el francés, por ejemplo- se limitan a reproducir un párrafo del libro; bien elegidas, y para la obra adecuada, esas breves líneas pueden despertar el apetito del lector, pero en muchas ocasiones sólo provocan perplejidad: se queda uno sin saber de qué va eso, si estamos ante una historia tremebunda, un romance o las divagaciones de un intelectual de la Rive Gauche.

|

| Para muestra, una solapa críptica al más puro estilo francés |

Esto, si hemos tenido suerte. Si no, puede ser que caigamos en algo peor, ya sea la solapa llena de tópicos -"Una vigorosa novela de acción y amor" (copia textual de la solapa del último Premio Planeta), "No podrás dejarla", "Un explosivo cóctel de suspense y terror"- o la que directamente destripa medio argumento. Y es que, por desgracia, se está perdiendo (¿se ha perdido ya?) el arte de la solapa. Roberto Calasso, gran editor y escritor a su vez, trazó en el prólogo a su libro Cien cartas a un desconocido -un precioso título que contiene una recopilación de solapas de los libros publicadas por su editorial, Adelphi- las líneas principales de lo que debe ser una solapa:

Para Calasso, que durante muchos años escribió los textos de solapa de todos los libros que publicaba, esas líneas eran "la única ocasión de señalar explícitamente los motivos que le han llevado a escoger un libro determinado". Es decir, un diálogo entre el editor y el lector. Más que vender un producto, lo importante para él es explicarle al lector por qué ha elegido, entre los cientos de posibilidades que se ofrecían, publicar ese libro y no otro. Porque, para un verdadero editor, cada libro es una muestra del propio gusto literario, en cada obra se retrata, así sea en pequeña medida. Y confía en encontrar entre el público lectores que sientan lo mismo que él."En esa estrecha jaula retórica [la que ofrece la solapa], menos esplendente pero no menos severa de la que puede ofrecer un soneto, se trataba de decir pocas palabras eficaces, como cuando se presenta un amigo a un amigo. Superando ese leve embarazo que existe en todas las presentaciones, incluso, y sobre todo, entre amigos. Respetando, al mismo tiempo, las reglas de la buena educación, que imponen no subrayar los defectos del amigo presentado. También existía, en todo esto, un desafío: se sabe que el arte del elogio preciso no es menos difícil que el de la crítica inclemente. Se sabe, también, que el número de adjetivos adecuados para elogiar a los escritores es infinitamente menor que el de los adjetivos disponibles para alabar a Alá. El carácter repetitivo y las limitaciones son parte de nuestra naturaleza. Después de todo, nunca conseguiremos variar demasiado los movimientos que hacemos para levantarnos de la cama."

Parece de cajón que la solapa de un libro la debe escribir aquella persona que ha apostado por él, que lo ha leído atentamente, que ha colaborado a que vea la luz. Mas ¡ay! estamos lejos de este ideal. Hoy en día las más de las veces la elaboración de la solapa se le encarga a algún redactor. Que, si es profesional y le dan el tiempo suficiente, es posible que se lea el libro. Si no, ni siquiera eso: se conformará con recoger algunas directrices del departamento de marketing y en espigar cuatro frases de un informe de lectura. Por eso, tantas veces, al terminar la lectura de una novela me he preguntado: el autor de la solapa ¿habrá leído el mismo libro que yo?