|

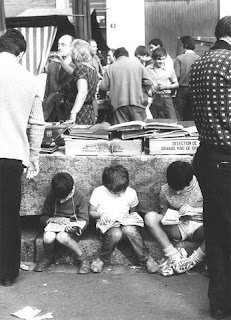

Ulises intenta, vanamente, atrapar el espíritu de su madre

(Jan Styka, 1902; gracias a El infierno de Barbusse por la ilustración)

|

Las apariciones de seres fantasmagóricos en las obras de ficción son tan antiguas como la propia literatura, si no más. El propio Ulises hace una visita al reino de los muertos, donde le es dado contemplar el espíritu de su madre, quien le confirma que una vez destruido el cuerpo "sólo el alma, escapando a manera de sueño, revuela por un lado y por otro". Estos espíritus de la Odisea, sin embargo, se hallan confinados en el Hades. Pero la idea de que el alma, en su levedad, puede escapar de los condicionantes de tiempo y espacio a los que estamos atados los mortales es demasiado atractiva como para no ser utilizada. Las leyendas que se cuentan al amor de la lumbre atemorizan desde hace siglos a sus oyentes con historias de muertos que, convertidos en fantasmas, rondan a los vivos exigiendo tal vez venganza, tal vez simplemente volver a una vida que dejaron demasiado pronto. El teatro -basta recordar el fantasma del padre de Hamlet- hizo buen uso de estos seres, que podían aparecer y desvanecerse a voluntad. La novela gótica, tan amante de lo siniestro, de lo oculto, de causar escalofríos, no se quedó atrás. Difícil encontrar una que se precie que no recurriese a ellos. El viento que azota los páramos de Yorkshire envuelve a los fantasmas de Cumbres borrascosas, igual que el desván del internado belga que acoge a la inocente Lucy Snowe de Villette esconde -¿tal vez?- a una monja fantasmal.

|

En Villette, la obra de Charlotte Brontë, la protagonista

ve -o cree ver- el fantasma de una monja

|

Dickens, poco crédulo en su vida privada -aunque se sintiese atraído por esos fenómenos, curiosidad que le llevó a hacerse socio del London Ghost Club, una de las primeras sociedades para la investigación de lo paranormal, fundada en 1862- comprendía muy bien el interés del público por aquellos seres y escribió uno de los cuentos de fantasmas más famosos -y menos terroríficos, dicho sea de paso- de su época, el Cuento de Navidad en que el avaro Scrooge es atormentado por los fantasmas hasta que decide enmendarse. Dickens no podía evitar ponerle a todo su granito de humor y hasta sus fantasmas tienen un lado cómico.

La popularidad de estas historias, que los victorianos y eduardianos devoraban con fruición, podría parecer paradójica a la luz de los avances tecnológicos de la época. Pero a la vez estos avances -que los más ignorantes debían de considerar casi mágicos- reforzaban la creencia en mundos paralelos: si era posible, a través de unos golpecitos (código Morse) comunicarse con lugares remotos, ¿por qué no iba a ser posible (como proponían las hermanas Fox, inventoras del espiritismo), comunicarse del mismo modo con los seres del más allá? Si uno puede llevar en el bolsillo el retrato de alguien que vive a miles de kilómetros de distancia, ¿por qué no debería ser factible fotografiar los espíritus de los difuntos? Hoy, tal vez, la creencia en fantasmas es menos común, como menos ubicuas son sus apariciones literarias, aunque eso no sea obstáculo para que muchos lectores sigamos devorando con entusiasmo las inquietantes historias de Sheridan Le Fanu o de M. R. James.

Aparte de estos fantasmas, fruto de la imaginación de sus autores, los amantes de los libros viejos creemos en otros, que nos parece palpar entre las páginas amarilleadas de los volúmenes antiguos: como dice Jordi Llavina en un artículo, "poseer un viejo libro significa también mantener relación con el fantasma de sus antiguos propietarios". Son estos unos fantasmas benéficos, que sin duda agradecen que alguien vivo comparta esa lectura que ellos disfrutaron años atrás. Abrir un libro antiguo, tocar las hojas que palparon antes que nosotros los dedos de una señora con crinolina o un caballero de largos mostachos nos proporciona un vínculo con ellos. Se diría que estos lectores ya desaparecidos nos tienden la mano desde el más allá. Decididamente, los fantasmas existen, y están en los libros.